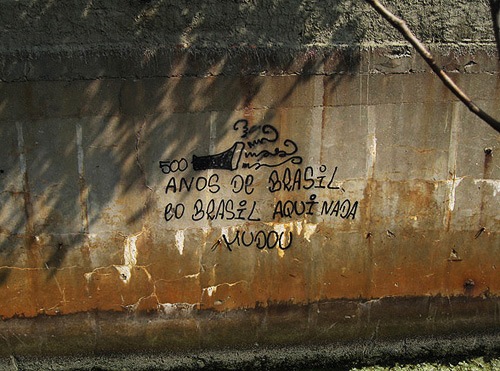

O mesmo é um vácuo

Nada mudou porque não aprendemos nada

Costumo dizer por aí que a única surpresa garantida dos dias de hoje é o shuffle da sua lista de músicas. De resto, nos assola a sensação de que as tragédias atuais são a colheita do sempre. Escrevo esta coluna há alguns meses, e o tema da cidade como espaço falido por mortes e crimes retorna não como um recalcado, mas como a evidência escancarada de uma sangria aberta há décadas e nunca curada. Seja nos ônibus em Copacabana, seja nas ruas da Maré, nos insurgimos pontualmente contra o nosso eterno extermínio particular. Parece que esquecemos para nos aliviar daquilo que não tem remédio nem nunca terá. Esquecer não para mudar, mas para continuar o mesmo.

Em que momento perdemos o senso de tudo que nos conecta em uma cidade? Quando deixamos de ser a “cidade porosa”, para usar o título do excelente (e tomara que logo traduzido) livro do pesquisador Bruno Carvalho sobre a Cidade Nova e sua diversidade cultural? Quando nos separamos em lados que não somam, quando deixamos um fosso ser criado “naturalmente” por cada um de nós? O arquivo das coisas não nos dá o luxo de esquecermos, de portarmos a “ignorância ensandecida”, de acharmos que o OUTRO sempre é o culpado. Isso já virou uma espécie de doença social, em todos nós, sem limites de classe, de cor, de bairros, de idade. Está lá, escancarado nos textos desde o século XIX, que essa mesma sociedade criou as condições para a inequidade, o crime, as mortes gratuitas e anônimas dos que menos têm, o ódio dos que menos têm pelos que mais têm (e vice-versa), a urbanização da desigualdade. Nada mais nos colará em um desejo comum de vida urbana se não soubermos o absurdo que nos fundou, seja cobiça, luxúria, tristeza, seja casa grande e senzala, seja o céu, o sol e o mar, seja tiro, porrada e bomba. Não há a menor possibilidade de transferirmos para quem quer que seja nossa cota histórica. Não há mais possibilidade da imprensa simplesmente “dar notícias” na busca de um público que tem medo porque medo vende bem. Somos representados como bichos em tocas, acuados por dentro (nossas paranoias pessoais) e com pânico do lá fora (nossas paranoias sociais).

Abra o arquivo, ele hoje é digital, está aí na sua frente, dê uns cliques, aperte os cintos e bem vindo ao reino da memória: em 19 de outubro de 1992, após os primeiros eventos que foram batizados de “arrastões”, eis algumas manchetes dos principais jornais do Rio: “Arrastões levam pavor às praias” (“O Dia”), “Arrastões invadem a orla da Zona Sul (“Jornal do Brasil”), “Arrastões aterrorizam as praias da Zona Sul” (“O Globo”). No dia seguinte, seguiram manchetes ainda parecidas com as de hoje: “Zona Sul vai reagir aos arrastões” (“O Fluminense”) ou “Zona Sul declara guerra ao arrastão” (“O Dia”). Nesse mesmo dia, o “Jornal do Brasil” publica, por fim, a notícia que nos arremessa no abismo de um tempo imóvel e patético: “Moradores culpam as linhas [de ônibus]”. Sim, as mesmas linhas, a mesma massa juvenil sob olhares de condenação por parte dos moradores, nenhuma solução para o transporte público de massa além de ônibus lotados. Aliás, há sim uma solução que muitos esperam há 23 anos: não circular mais na Zona Sul nenhum ônibus vindo da Zona Norte. Muros, grades, câmeras, duras, constrangimentos, violência generalizada. Nada mudou porque não aprendemos nada. O que adiantaram as manchetes? No que colaboraram com o imaginário já classista e divisor do carioca? Pois estamos aqui, no mesmo lugar.

Imaginemos: o rapaz preto e pobre nascido na data dos primeiros arrastões (23 anos atrás) pode viver com a cidade os mesmos erros e permanecer personagem das mesmas manchetes. Décadas em que as crises são as mesmas, as reações violentas são as mesmas, as respostas dos governos são as mesmas, o descaso com a juventude é o mesmo, as falas públicas são as mesmas (agora, porém, amplificadas pelas redes sociais). Porque permanecemos os mesmos, de todos os lados — dos que agridem e dos que são agredidos, dos que roubam e dos que são roubados, dos que são presos pela cor da pele e dos que são vítimas por andarem pelas ruas de seu bairro. Intolerância que acumula violência, que alimenta paranoia que gera intolerância e por aí segue o curso obtuso das coisas.

Textos como este parecem às vezes ecoarem no nada, porque a primeira reação do leitor que não lê é condenar qualquer voz que pede um pouco de sanidade — aqui, no caso, simplesmente prestar atenção ao fato de que para os mesmos problemas temos, há décadas, as mesmas respostas erradas. Não se trata de “apoiar bandidos”, muito menos de proteger quem deva ser culpado pelos seus atos perante uma justiça com igualdade de direitos (para todos, e não de forma seletiva). Trata-se simplesmente de gritar mais uma vez o óbvio: uma cidade é feita por quem a habita, em todas as suas áreas. Não por quem a idealiza em um vácuo cujo peso da história vergonhosa entre nós já deveria ter expandido seu vazio para novas formas de vida.